Mag 28, 2025 | Dai martiri, Mariano Avellana

Con l’anno ormai trascorso da più di tre mesi, abbiamo voltato pagina sulle celebrazioni che, come famiglia clarettiana, abbiamo condotto negli ultimi due anni riguardo al nostro Venerabile P. Mariano.

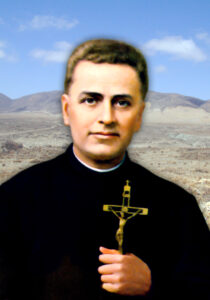

Fu dapprima nel 2023 il ricordo dei 150 anni da quando il grande missionario pose piede in terra cilena e americana l’11 settembre 1873, una data indimenticabile che solo il Signore sa perché si verificò nella vita di Mariano. Non era la prima volta che partiva, poiché l’attuale Venerabile era già partito dalla Spagna tre anni prima, l’11 settembre 1870, per unirsi alla nascente congregazione clarettiana nel sud della Francia, dove il Fondatore Claret e i suoi figli vivevano in esilio politico.

Dopo questo ricordo, che ha reso possibili numerose attività – molte delle quali hanno avuto risonanza internazionale e un impatto ben oltre il Cile e l’America – nel 2024 si sono svolte nuove iniziative di vario genere per commemorare i 120 anni dal 14 maggio, giorno in cui il Padre Mariano passò alla Pasqua del Padre.

Tutte queste iniziative sono state orientate a mettere in risalto il suo straordinario esempio missionario, che per più di trent’anni lo portò da nord a sud e da est a ovest in ogni angolo del territorio cileno raggiungibile, su circa 1.500 chilometri della lunga geografia del paese. Predicò più di 700 missioni, esercizi spirituali, incontri di riflessione e ogni altra occasione in cui gli fu possibile annunciare il Vangelo a diversi strati sociali, ma con una preferenza particolare per i malati, i prigionieri e i più abbandonati. Tutto ciò in mezzo a sofferenze fisiche impressionanti: come i vent’anni in cui un doloroso herpes gli consumò il ventre fino alla fine dei suoi giorni, e una ferita alla gamba che mai guarì e che crebbe fino alle dimensioni di una mano aperta. Sofferenze che sopportò in assoluto silenzio, senza che gli impedissero di proseguire la sua instancabile opera evangelizzatrice, tra campi, montagne e campi minerari lontani dalla civiltà; molti dei quali raggiungeva a cavallo, nonostante gli enormi dolori. Fu proprio durante l’ultima delle sue missioni, mentre si trovava accanto all’altare, che venne colpito da una broncopolmonite che in pochi giorni lo condusse alla morte.

Alla ricerca della glorificazione

Per decenni la Congregazione clarettiana si è impegnata affinché una testimonianza di santità così straordinaria come quella del Padre Mariano fosse riconosciuta ufficialmente dalla Chiesa e fosse glorificata sugli altari. Così si arrivò alla conclusione e alla ratifica del suo processo presso il Vaticano nel 1987, quando papa Giovanni Paolo II riconobbe l’eroicità delle sue virtù e lo dichiarò Venerabile.

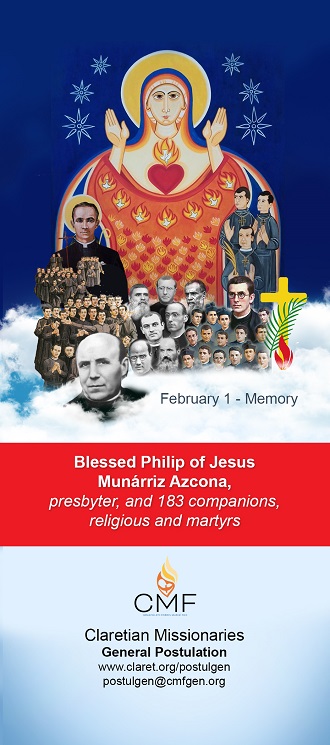

Da allora, la maggior parte degli sforzi per la sua Causa si sono orientati a impetrare dal Signore il miracolo necessario per procedere alla beatificazione del nostro insigne missionario. Questo impegno è stato ribadito dall’attuale Superiore Generale della Congregazione, P. Mathew Vattamattam, come obiettivo prioritario dell’istituto. Questo anche alla luce del singolare privilegio che la Congregazione clarettiana già mostra con 184 beati che hanno donato la loro vita come martiri in fedeltà alla loro missione; un gruppo al quale sarebbe una grande benedizione poter aggiungere il Padre Mariano che, pur non avendo versato il suo sangue, è paragonabile a quei martiri per la sua testimonianza di sacrificio quotidiano per decenni, al fine di essere come loro “missionario fino alla fine”.

Tuttavia, questo miracolo non si è ancora verificato in 38 anni, e solo il Signore può decidere come e quando si realizzerà. Nel frattempo, mentre si incoraggiano i fedeli a invocare l’intercessione del Venerabile in casi di gravi malattie o incidenti, nella speranza che in uno di questi casi il Signore voglia concedere il miracolo tanto atteso, sorge la riflessione su quale sia davvero l’obiettivo principale che si persegue con la sua glorificazione sugli altari. Ogni volta la risposta appare chiara: ciò che più conta non è avere un santo clarettiano a cui chiedere nuovi miracoli e grazie per i devoti, ma disporre di una straordinaria occasione per far conoscere la sua testimonianza missionaria e proporla come esempio che tutti siamo chiamati a cercare di imitare, come dovere fondamentale dei cristiani, siano essi religiosi o laici.

Non sarà mai superfluo ribadire quale debba essere la motivazione più profonda che deve muoverci quando continuiamo a supplicare il Signore perché si degni di concedere presto il miracolo tanto atteso, che permetta di vedere sugli altari il più grande evangelizzatore della storia dei missionari clarettiani in Cile, forse in America e in molti altri luoghi dove hanno lasciato il loro segno.

Alfredo Barahona Zuleta

Vicepostulatore del Ven. P. Mariano Avellana, CMF

Apr 7, 2025 | Dai martiri, Mariano Avellana

La famiglia clarettiana internazionale ha concluso il 31 dicembre 2024 la commemorazione del 120º anniversario da quando il suo illustre missionario, Mariano Avellana Lasierra — riconosciuto come il più grande evangelizzatore del Cile tra il 1873 e il 1904 — donò la propria vita in un campo minerario nel nord del paese, una vita che aveva promesso di dedicare soprattutto ai malati, ai prigionieri e agli emarginati.

Come potremmo non riconoscere in questo la più grande prova d’amore, quella che, secondo Cristo Gesù, consiste nel dare la vita per coloro che si amano?

Da molti anni, il 14 febbraio è consacrato come il Giorno dell’Amore, e principalmente come la Festa degli Innamorati. Secoli fa si attribuiva a Valentino, un medico e pio sacerdote romano, il merito di aver protetto e sposato le coppie nonostante il divieto dell’imperatore Claudio II, il quale riteneva che il matrimonio fosse incompatibile con la carriera militare. Per questa disobbedienza, si dice che San Valentino sia stato martirizzato il 14 febbraio, intorno all’anno 270. A prescindere da queste tradizioni, la data è finita per essere dedicata, quasi per antonomasia, alla celebrazione e alla condivisione dell’amore di coppia.

Tuttavia, al di là del fatto che il commercio e il profitto abbiano distorto il significato autentico di una celebrazione così sublime, l’amore stesso è diventato una delle realtà più corrotte e degradate. Invece di essere inteso come dono di sé, fino a dare la vita per la persona amata, è stato trasformato in un diritto di possesso, di dominio, e perfino di annientamento e assassinio di chi, pur essendo stato amato, è diventato profondamente odiato.

Non è una semplice coincidenza che il giorno 14 di ogni mese, dedicato dalla famiglia clarettiana a ricordare l’eroica testimonianza d’amore di Mariano Avellana, questo febbraio coincida con il Giorno dell’Amore. Anzi, può essere considerata un’opportunità unica per mostrare sia ai credenti sia ai non credenti la sua piena testimonianza del vero amore. Come recita un bel canto: «Amare è donarsi, dimenticando sé stessi, cercando ciò che può rendere felice l’altro. Com’è bello vivere per amare; com’è grande avere per donare; donare gioia e felicità, donare sé stessi: questo è amare!»

Che Mariano Avellana abbia amato fino a donare eroicamente la vita, lo ha riconosciuto Papa Giovanni Paolo II dichiarandolo Venerabile nel 1987. Lo ha testimoniato la sua vita, nel modo instancabile in cui evangelizzò il Cile per 30 anni, in mezzo a grandi sofferenze e difficoltà, dedicandosi soprattutto ai malati, ai prigionieri e agli emarginati. E lo fece fino a cadere, stremato dalla morte, durante l’ultima delle sue centinaia di missioni.

Non aveva dimenticato il comandamento di Cristo alla vigilia della sua morte: «Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato». Né le parole decise di Giovanni, il discepolo prediletto: «Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è Amore. Chi dice di amare Dio ma odia suo fratello è un bugiardo. Come può amare Dio, che non vede, chi non ama suo fratello, che vede?»

E così come Cristo amò i suoi amici fino a dare la vita per loro, Mariano si propose di donare la sua ai confini di un continente sconosciuto, là dove era stato inviato in missione. E lo realizzò pienamente.

Alfredo Barahona Zuleta

Ott 22, 2024 | Dai martiri, Mariano Avellana

L’anno avanza fino all’ottobre di questo emblematico 2024, in cui stiamo commemorando il 120° anniversario della Pasqua del Venerabile P. Mariano Avellana e il 175° anniversario della Congregazione Clarettiana. E in questo mese così chiaramente clarettiano non possiamo non valorizzare il carisma che il santo Fondatore impresse con fuoco nell’anima di Mariano e lo portò alla sua dedizione missionaria fino a dare la vita in essa. Senza questo impulso vitale sarebbe stato impossibile per il suo illuminato figlio evangelizzare senza riposo nella frontiera americana che aveva appena conosciuto; e lo fece in mezzo a enormi sofferenze fisiche e fino a cadere morto nell’ultima delle sue centinaia di missioni.

Un Paese di contrasti

Uno dei grandi scrittori ha definito il Cile una “geografia pazzesca”, notando che, oltre a essere il secondo Paese più lungo e più stretto del mondo, presenta quasi tutti i climi possibili, dalla “porta settentrionale” desertica ai ghiacciai dell’Antartide, dalla Cordigliera delle Ande all’Oceano Pacifico.

Tuttavia, i suoi enormi contrasti sociali – che, con livelli e sfumature diverse, si sono protratti per quasi 500 anni di storia – costituiscono un elemento di tensione quasi permanente che, nei 31 anni dell’instancabile apostolato di Mariano, era particolarmente intenso.

Paese minerario e agricolo per eccellenza, questa seconda caratteristica è stata la più estesa fino a tutto il XX secolo. Sebbene le miniere estrattive abbiano contribuito in modo essenziale alle casse dello Stato fin dai tempi di Mariano, l’agricoltura di sussistenza e lo scarso sfruttamento della terra in enormi latifondi che concentravano una grande povertà e un sistema feudale di proprietari terrieri, durarono a lungo. Nel frattempo, l’industrializzazione guidata dallo Stato guadagnava terreno e si consolidava in modo esemplare in America Latina.

Un punto di svolta trascendentale si aprì proprio quando Mariano mise piede in terra cilena nel 1873: nell’enorme area del deserto di Atacama boliviano-cileno-peruviano era stata scoperta la più grande concentrazione al mondo di un prodotto allora preziosissimo sia per la fertilizzazione agricola sia per la fabbricazione di materiali esplosivi nell’industria militare: il salnitro, una miscela di nitrato di sodio e nitrato di potassio che, insieme ad altri minerali, veniva estratto dalle miniere in un concentrato chiamato “caliche”.

Il controllo e i benefici dell’intero sistema produttivo – così come la gestione politica – da parte delle élite nazionali si concentrarono quindi a Santiago e in poche altre città importanti. Di conseguenza, i contadini poveri e affamati convergevano sempre più verso di esse, fino a formare enormi zone di miseria, malattia, desolazione e morte intorno ai centri relativamente sviluppati e ricchi.

Il campo di missione di Mariano

È questa la realtà che Mariano Avellana si trovò ad affrontare non appena messo piede a Santiago, dove i missionari clarettiani erano arrivati solo tre anni prima per fare del Cile il primo Paese in cui sarebbero riusciti a consolidarsi al di fuori della loro patria, la Spagna, e iniziare a diffondersi in tutta l’America.

Animati dal carisma del Fondatore, i suoi figli avevano accettato di stabilirsi proprio in uno dei settori più miseri e abbandonati della nascente capitale del Paese. Impegnati a fondo in questa realtà, i missionari non solo evangelizzarono una popolazione molto povera, per lo più analfabeta, con uomini schiavizzati dall’alcolismo e con la conseguente violenza familiare. Hanno anche distribuito cibo, insegnato a produrre alimenti e medicine naturali in assenza di servizi medici, hanno istituito una scuola e presto hanno iniziato la costruzione di una chiesa dedicata al Cuore della Madre, che sarebbe poi diventata la prima Basilica del Cuore di Maria al mondo.

Da questa sede principale, Padre Mariano andò in missione nelle parrocchie, nelle cappelle agricole e nei campi della zona circostante. A poco a poco estese il suo raggio d’azione, viaggiando a cavallo, su carri, a piedi, sui primi treni che percorrevano il paese o nelle stive di vecchie navi da carico.

Introducendosi nelle slums, dove regnavano sovraffollamento, squallore, pestilenza e sofferenze di ogni genere, “percorse più di 1.500 chilometri attraverso il Paese, svolgendo la missione senza sosta”. Anche se un dolorosissimo herpes gli erose il ventre per 20 anni fino alla morte, nel mezzo del quale gli scoppiò una ferita alla gamba che, lungi dal guarire, crebbe fino alle dimensioni di una mano aperta e lo accompagnò fino alla morte. Tuttavia, non menzionò mai questi problemi, non rallentò il suo ritmo di lavoro a causa di essi, e continuò persino a cavalcare attraverso i campi e le montagne della folle geografia cilena.

Il sanguinoso caliche

L’ambizione per il salnitro scatenò l’avidità internazionale e il conflitto tra i tre Paesi produttori. Sei anni dopo l’arrivo di Mariano, nel 1879 il Cile intraprese un conflitto armato contro il Perù e la Bolivia, paradossalmente noto come “Guerra del Pacifico”, ma più precisamente come “Guerra del salnitro”. Il Cile vinse e si annetté le regioni desertiche che prima erano peruviane e boliviane. Oggi sono le più grandi del Paese e le più ricche di risorse minerarie.

Di conseguenza, una “corsa all’oro bianco” ha seminato il deserto di miniere di salnitro, migliaia di chilometri di ferrovie e una concentrazione senza precedenti di lavoratori, che gradualmente vi si sono affollati con le loro famiglie.

Il capitale di sfruttamento avrebbe dovuto essere cileno, ma lo Stato privatizzò le operazioni per ottenere alte tasse per le casse fiscali, e così le cosiddette “Oficinas Salitreras” finirono nelle mani di capitali prevalentemente inglesi e di altri Paesi.

Gli enormi contrasti sociali, le ingiustizie e gli abusi sul lavoro che si erano verificati nelle fattorie tradizionali si ripeterono e aumentarono. Tanto che i salari non venivano pagati in denaro, ma in gettoni scambiabili con cibo e prodotti di prima necessità solo nei negozi chiamati “pulperías” di proprietà degli stessi datori di lavoro, che, con onorevoli eccezioni, commettevano così abominevoli usure.

Ma l’enorme sviluppo dell’industria mineraria divenne anche un nuovo campo di evangelizzazione per i figli di Claret, e soprattutto per padre Mariano. Risiedendo per molti anni nelle comunità aperte a La Serena e Coquimbo, a circa 480 km a nord della capitale, si recò nelle miniere situate nella zona di Copiapó – l’attuale regione di Atacama – e più a nord, nella regione di Antofagasta. Nonostante in quelle zone regnassero l’irreligiosità, l’ubriachezza, la dissolutezza, la prostituzione e l’abuso delle donne, l’uomo conosciuto come “Apostolo del Nord” levò ovunque la sua voce potente per scuotere le coscienze, correggere i corsi, ricomporre le famiglie e cristianizzare gli ambienti.

Tuttavia, l’ingiustizia sociale portò a grandi tragedie. Padre Mariano era già morto quando, nel 1907, gli operai di vari stabilimenti di salnitro entrarono in sciopero e, con le loro mogli e i loro figli, scesero in massa dalle miniere della Cordigliera delle Ande alla direzione del porto di Iquique, a circa 1.800 km a nord di Santiago, per chiedere salari e lavoro migliori. Si sono riuniti presso la Scuola di Santa Maria e sono stati presto raggiunti da altri sindacati, fino a quando il porto è stato praticamente paralizzato.

Di fronte agli ordini del governo di Santiago, le forze militari ordinarono agli scioperanti di lasciare la scuola e la città. Al loro rifiuto, uomini, donne e bambini sono stati uccisi senza pietà. Secondo il governo, sono state uccise 126 persone. Ma diverse fonti hanno stimato il bilancio delle vittime tra le 2.200 e le 3.600 unità. La cifra esatta non è mai stata chiarita.

Alfredo Barahona ZuletVicepostulatore, Causa di V. P. Mariano Avellana, cmf

Lug 30, 2024 | Dai martiri, Mariano Avellana

Mariano Avellana, considerato il più grande evangelizzatore in oltre 150 anni di storia dei Missionari Clarettiani nei confini dell’America, è un’occasione particolarmente propizia per proiettare la sua figura al presente. In questo modo possiamo immaginare con quali messaggi e azioni percorrerebbe oggi migliaia di chilometri, rispetto a quelli che un tempo portava in terra cilena, nelle oltre 700 missioni, esercizi spirituali e riflessioni profonde che, con abnegazione e sofferenze “eroiche”, ha predicato per più di 30 anni; soprattutto ai malati, ai carcerati e ai più trascurati dalla società.

Mariano, instancabile nel suo desiderio di cristianizzare il Paese sconosciuto dove si sentiva inviato a diventare “o santo o morto”, alzò la voce e cercò di trasformare, secondo il Vangelo e la realtà del suo tempo, l’empietà religiosa, le situazioni di peccato, l’ingiustizia e gli enormi abusi contro i più deboli che incontrava in quel luogo. E non smise di farlo fino a quando non cadde morto nell’ultima delle sue missioni.

La missione nel mondo di oggi

Le realtà di oggi sono certamente molto diverse da quelle del passato. Un mondo globalizzato ha scelto in larga misura un modello di sviluppo distruttivo per l’ambiente, a un livello che sta portando la specie umana sull’orlo dell’estinzione. In mezzo a ciò, situazioni di miseria, abuso o persecuzione hanno scatenato migrazioni massicce di esseri disperati che, inseguendo il miraggio dell’abbondanza, muoiono a migliaia nell’oceano o sono impediti ad entrare nella moderna Jaujas, nella sofferenza, nell’abuso e nella morte. Possiamo supporre che Mariano Avellana avrebbe taciuto tutto questo nei suoi estenuanti viaggi missionari?

Le decine di guerre endemiche che non interessano a nessuno, e quelle nuove che fanno notizia per l’ampiezza dei loro orrori e per la possibile escalation che potrebbe portare a un conflitto globale dalle conseguenze inimmaginabili per l’intera umanità, non rientrerebbero forse nelle esigenze di consapevolezza e di azione coerente che Mariano rivendicherebbe come obblighi primari dei cristiani di oggi?

Gli innumerevoli abusi, le ingiustizie e le umiliazioni dei più deboli che oggi prevalgono nell’economia, nel lavoro e in altri ambiti delle relazioni personali e sociali, così come le violazioni dei diritti essenziali, siano essi alla vita, all’integrità, alla salute, al cibo, a un salario equo, alla casa, all’istruzione, alla protezione dei bambini, delle donne maltrattate e uccise, degli anziani abbandonati e di tante altre realtà, non sarebbero forse temi urgenti per la parola e l’azione di quell’illustre discepolo di Claret che era Mariano Avellana?

Non possiamo pensare che sarebbe rimasto impassibile e non avrebbe chiesto ai cristiani di “darsi da fare”, come lo esorta a fare Papa Francesco. Ancor meno resterebbe in silenzio di fronte a più di 36.000 morti, per lo più donne, bambini e anziani innocenti, a più di 78.000 feriti, a 1.500.000 sfollati sotto la minaccia delle armi e alla distruzione di oltre il 70% dell’intera infrastruttura della Striscia di Gaza, una parte consistente della terra in cui il Figlio di Dio piantò la sua tenda e augurò innumerevoli volte la pace.

E non farebbe lo stesso di fronte alla guerra tra Russia e Ucraina, che risale ad almeno 10 anni fa e che negli ultimi due anni ha provocato più di 80.000 morti.

Un esempio che interroga e chiede

Come guiderebbe i suoi missionari di fronte a questi e ad altri flagelli del nostro mondo odierno, possiamo solo immaginarlo. Ma conoscendo il modo in cui si è avvicinato al suo mondo con le parole e le azioni, è possibile dedurre che tipo di missionario sarebbe oggi Mariano Avellana.

A 120 anni dalla sua morte, vale la pena non solo riflettere, ma soprattutto estrarre l’esempio che la sua figura offre a tutta la famiglia clarettiana, religiosi e laici, uomini e donne, per i quali il suo passaggio sulla terra non è un semplice modello da contemplare, ma un esigente paradigma di vita e azione missionaria secondo il pieno carisma di Antonio Maria Claret. Questa è stata la fonte che ha ispirato Mariano a essere l’illustre missionario che desideriamo vedere sugli altari; una testimonianza di ciò che significa essere un missionario “che arde nella carità, arde ovunque vada e cerca con ogni mezzo la gloria di Dio e la salvezza degli esseri umani”.

Alfredo Barahona Zuleta

Vicepostulatore, Causa del Ven. P. Mariano Avellana, cmf